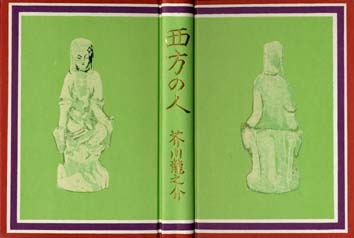

『西方の人』表紙 装丁:小穴隆一 岩波書店1929年

*お断り=このページは調整中です。

学生予講「西方の人」:テーマ・モチーフ・メッセージを見る

学生予講「続西方の人」:テーマ・モチーフ・メッセージを見る

初出 1927(昭和2)年8月『改造』 掲載

1929(昭和4)年12月『西方の人』岩波書店 所収

『新約聖書』:1)英文聖書(一高時代に井川恭から贈られた)

2)改訳聖書(1924年室賀文武から贈られた)

3)元訳聖書(1914年刊 1916年増刷 米国聖書会社発行 1923年甥の葛巻義敏から譲り受けた。「明治訳聖書」とも呼ばれる。新訳、明治23年完訳。旧訳、明治30年完訳)

パピニ(1881-1956)『基督の生涯』(1921):イタリアの文学者。無神論、無政府主義からカトリックに転じた。

ルナン(1823-1892)『イエス伝』(1863):フランスの思想家。キリストの神性を否定、キリストを人間として描いた。

ラーゲルレーヴ『キリスト伝説集』:

II 引用

ニーチェ(1844-1900) 『この人を見よ』『善悪の彼岸』『ツァラトウストラはかく語りき』『人間的な、あまりに人間的な』

北原白秋 『邪宗門』(明治40年8月 木下杢太郎、吉井勇、与謝野寛、平野万里らと長崎、平戸の吉利支丹遺跡等を探訪、共同で『五足の靴』を著した。)

木下杢太郎 『南蛮寺門跡』

ゲーテ(1749-1832) 『ファウスト』『タッソオ』

ロムブロゾオ(1836-1909)『天才と狂気』(1864)『犯罪人論』(1876)

ストリントベリイ 『女中の子』(1896)

ルッソオ 『エミール』

ワイルド 『獄中記』『サロメ』

西方の古典

グウルモン(1858-1915) 『対話』

ヴォルテェエル(1694-1778)

ダンテ(1265-1321)

ポオ(1809-1849)

ホイットマン(1819-1892)

ショウ 『メスウズラへ帰れ』

アナトオル・フランス 『ユダヤの代官』

パスカル(1623-1662) 『瞑想録』

ストリンドベリイ 『ダマスカスへ』

東方の人: 仏陀 老子 孔子 『荘子』

III 参考文献

同時代評

片岡鉄兵 「作家としての芥川龍之介氏」『文芸春秋』1927年9月

片岡鉄兵 「昭和二年の小説壇を顧る」『新潮』1927年12月

三枝博音 「西方の人論」『認識論考』1928年7月

堀辰雄 「芥川龍之介論」(卒論)1929年3月

宮本顕治 「敗北の文学」『改造』1929年8月

論文

磯田光一 「芥川龍之介と昭和文学――『西方の人』を中心に――」『国文学』1968年12月

大久保典夫 「研究ノート」『昭和批評体系』1 1968年5月

梶木剛 「芥川龍之介の位相をめぐって」『試行』1967年12月〜1970年1月

茅野直子 「『西方の人』とパピニの『基督の生涯』」『青山語文』4号1979年3月

笹淵友一 「芥川龍之介とキリスト教――『西方の人』について――」『国文学』1966年12月

笹淵友一 「芥川龍之介『西方の人』新論」『ノートルダム清心女子大学紀要』10 1977年11月

佐藤泰正 「芥川龍之介管見――近代日本文学とキリスト教に関する一試論――」『国文学研究』第24集1956年9月

佐藤泰正 「『西方の人』論」『国語と国文学』1970年2月中村完 「西方の人」『批評と研究・芥川龍之介』1972年11月

佐藤泰正 「テクスト評釈『西方の人』『続西方の人』」『国文学』1981年5月

佐藤善也 『芥川龍之介のキリスト像』近代文芸社1996年5月

鈴木秀子 「芥川龍之介とキリスト教――『西方の人』を中心として――」『聖心女子大学論叢』30集1967年12月

関口安義 「芥川龍之介研究史 その後」『国文学』1975年2月

関口安義 「『西方の人』『続西方の人』考」『都留文科大学研究紀要』12 1976年9月

高田瑞穂 「『西方の人』の運命と美」1971年10月、1972年1月、9月、11月、1973年3月

宮坂覚 「芥川龍之介と室賀文武――『芥川龍之介とキリスト教』論への一視点――」上智大学『国文学論集』5号1971年12月

Hich, John H. Philosophi of Religion (third edition), Pretice-Hall, 1983

Encyclopadia Britanica

対談・座談

遠藤周作・三好行雄「芥川龍之介の内なる神」『国文学』臨時増刊1972年12月

小川国夫・矢代静一・森川達也「『西方の人』その聖書への深度」『国文学』1975年2月(1974年2月17日NHK教育テレビ「宗教の時間」放送 原題「『西方の人』わがイエス・キリスト」)

IV 先行研究 「西方の人」で芥川は何を表現したかったか

1.遠藤周作 「遠藤周作の内なる神」遠藤周作、三好行雄対談 『国文学』臨死増刊 10772年12月

芥川さんだな、という感じが・・・、それつまり、イエスに仮託して自分を語るということです、これは誰でもなさるでようけれど。ただ、イエスが少しインテリすぎる感じ・・・芥川さんはやっぱり非常に頭のいい、天才みたいなものとしてのイエスというか、そういう人の悲劇を通して龍之介対イエスか、イエス対イエスかという感じのイエスでしてね。

2.佐藤泰正 「テクスト解釈『西方の人』『続西方の人』」『国文学』1981年5月

まさ芥川の語らんとするところは<精神>と<人格>に引き裂かれる情熱のドラマであり、彼はまた「われらの感情」をキリストに投入して己を語らんとする。――中略――「あらゆるキリスト」という時、芥川の自恃がひそかに己を近代のキリストたちの一人に加えていた。

3.O・ワイルド 『獄中記』

キリストの真の人生と芸術家の真の人生のあいだに、はるかに親密で直接なつながりを見るのである・・・キリストの資性の基礎そのものが芸術の資性のそれと同じもの、はげしい炎のような想像力だったのである。

V 展開

「聖霊」の「霊」とは

ここでは「永遠に守らんとするもの」としてあるマリアではなく、「聖霊」つまり「永遠に超えんとするもの」に注目してみる。

1)-spiritus(ラテン語)、ghost(古い英語の gast=spiritより)、 ruah(ヘブル語、「本来風、息を意味し、見えざる神の働きを示す」) 、 duh (ルーマニア語、心、息) 、 dusha(ロシア語、心)これらはすべて宗教的な意味で使われる。

2)癲癇病者の「aura」 ロンブロゾオのいう意味

ロンブロゾオは幸か不幸か精神病者の脳髄の上に聖霊の歩いているのを発見していた。「天才と精神病者の関連について独自の理論をもち、天才とは癲癇精神症、もしくは精神病であるという」(佐藤善也 『芥川龍之介のキリスト教像』近代文芸社 1996年5月)。ロンブロゾオは人間が犯罪者や天才であるというのはその環境のためではなく、受け継いでいる遺伝のためであると主張した。

3)芥川龍之介の「聖霊」とはむしろこの二つ目の意味を持っている。

4)天才とは「聖霊の子供たち」、「あらゆるキリストたち」である。

6)勿論クリストの一生はあらゆる天才の一生のように情熱に燃えた一生である。彼は母のマリアよりも父の聖霊の支配を受けていた。彼の十字架の上の悲劇は実にそこに存していた(「西方の人」36)。

7)キリストは天才の芸術家の象徴である。(佐藤善也は、ここではワイルド「芸術は一つの象徴である、人間が一つの象徴なのだから」『獄中記』の影響が強かったと思われる、とする。)

引用 「西方の人」36

(キリストは)「彼の後に生まれた聖霊の子供たちの一生を象徴していた。」

(芥川は)「聖霊の子供たち」の例としてゲーテやストリンドベリイの名をあげる。

「我々のゲエテを愛するのは唯聖霊の子供だったためである。」

「ゲエテはいつも聖霊にDaemonの名を与えていた。のみならずいつもこの聖霊に捕らわれないよう警戒していた。聖霊の子供たちは−あらゆるクリストたちは聖霊のためにいつか捕らわれる危険を持ってる。」

「ゲエテ『徐に老いるよりもさっさと地獄へ行きたい』と願ったりした。」

「クリスト教は滅びるであろう」「けれどもクリストの一生はいつも我々を動かすであろう」(「我々」とは恐らく現実から疎外されている「聖霊の子供たち」にあたる。)

結論

「我々はエマヲの旅びとたちのように我々の心を燃え上がらせるクリストを求めずにはいられないであろう」(「続西方の人」22)

「それはひとりキリストのみならぬ、己をひそかに『キリストたち』のひとりに擬する作者の根源なる渇望でもあろう。」(佐藤善也)

VI 論点

1)「西方の人」は「さいほう」と読むのか「せいほう」と読むのか。

2)「西方」は「西方の人」(「19 ジャアナリスト」)に一ヶ所だけ「西方の古典」という言葉で出てくるが、そこには「さいほう」とルビが振られている。「さいほう」と読めば極楽浄土のようだし、ここは「東方」(「37 東方の人」)に対する意味が込められてもいるはずなのでそう考えれば「せいほう」ということになる。「せいほう」と発音しながらここは「さいほう」なんだけどと、頭の中で訂正しているようなところがある。

3)「ジャアナリズム」という言葉が頻出しているが、これはどうとらえたらいいのか。

4)読んでいて少しうるさかった。あまり出てくるので今度でてきたらと思った。

5)日本国語大辞典の用例は、ジャーナリズムは船橋聖一「ダイヴィング」大佛次郎「帰郷」伊藤整「若い詩人の肖像」、ジャーナリスティックは野間宏「青年の環」佐多稲子「くれない」。ジャーナリストは宮本百合子「一本の花」石川達三「風にそよぐ葦」武田泰淳「風媒花」があげられている。社会主義ジャーナリズムとの関連を考える必要があるのではないだろうか。単に時事的な媒体機関としてこの言葉を使ったと考えるには、芥川は多用している。

6)一般論として、ジャーナリズムは大学などのアカデミズムに対立する言論と解される。

7)芥川龍之介全集第9巻(岩波書店 全12巻版)の後記によると「続西方の人」の「9 クリストの確信」の「ジャアナリズム」は最初の原稿の段階で「説教」とされていたところが訂正されていたとある。

8)芥川がここで試みた(種本をもとにパロディとして自己を語る)ような形式は、他の国の文学にも見られるだろうか。しかも、ここではキリストの伝記が使われているのだが。

9)ルナンの『イエス伝』の影響は強いと思う。それと、ニーチェの著作。

10)手法的には芥川自身の「侏儒の言葉」が近いのだが。

11)報告者が「聖霊」に注目したところを面白く聞いた。

12)「aura」というのは、日本語でオーラがあるとかオーラが出ているというのと違うのか。

13)癲癇の発作のとき、その前兆にかすかな気配が現れる、それをさしているということらしい。聖人の頭上に現れているものもいう。

14)聖霊を三位一体の聖霊と解釈した研究者は多いはずだが、この聖霊をロンブロゾオのいう癲癇発作の「aura」ととらえて論じ尽くした例はなかったように思う。芥川の狂気の質を考えるとき、面白い考え方。

15)レジュメに(キリストは)「彼の後に生まれた聖霊の子供たちの一生を象徴していた。」という「西方の人」の36の引用があったが、なぜキリストがそれ以後のあらゆる聖霊たちに先駆けて西方に出現したのか、なぜ2000年の色あせない命を保っているのか、意見を聞かせて欲しい。

16)それは神の子だったから。

17)では、芥川龍之介もそのように考えていたということか。

18)「西方の人」を読むかぎりそのように考えていたとは思わない。「続西方の人」の「2 彼の伝記作者」に「人生に失敗したクリストは独特の色彩を加えない限り、容易に『神の子』となることはできない」という記述があるが。

19)キリストの<生涯>は「聖霊」にとらわれた西洋の古典の一つとして存在するととらえている。

「カフェ『ル・タンブーラン』に坐る女」1887年夏

Vincent van Gogh(1853-1890)

彼は突然、――それは実際突然だった。彼は或本屋の店先に立ち。ゴオグの画集を見ているうちに突然画と云うものを了解した。勿論そのゴオグの画集は写真版だったのに違いなかった。が、彼は写真版の中にも鮮やかに浮かび上がる自然を感じた。

この画に対する情熱は彼の視野を新たにした。彼はいつか木の枝のうねりや女の顔の頬の膨らみに絶え間ない注意を配りだした。(「或阿呆の一生」七「画」 引用は新潮文庫)

所詮僕は幸福にはなれない人間なのかもしれません この意味で 偉大な先輩の中には不幸な生涯を送つた人が沢山あります。殊にゴッホ――しかし僕は幸福になる事を求めます この愛の浄罪界へはいる事を求めます。(1915年5月2日 山本喜譽司宛 引用は岩波版全集)

ゴッホの絵を見る

初出 1927(昭和2)年9月『改造』 掲載

1929(昭和4)年12月『西方の人』岩波書店 所収

四福音書:1)「マタイ」(芥川評 野蛮な美しさ 天才的飛躍)

2)「マルコ」(芥川評 野蛮な美しさ 天才的飛躍 簡古 最もクリストを知る 現実的に生き生きしている)

3)「ルカ」(芥川評 巧にクリストの一生を話してくれる)

4)「ヨハネ」(芥川評 「神の子」にふさわしい独特の色彩 荘厳にも優しい キリストに媚びていく)

II 「続西方の人」聖書の引用カ所 一覧

1)「マタイ」 「明日のことを考えるな」第六章三十四(「7 クリストの財布」)

「わたしのお父さんのこと・・・」第二十三章九(「8 或時のマリア」)

「一人・・神なり」第十九章十七(「9 クリストの確信」)

「ソロモンよりも大いなるもの」第十二章四十二(「11 或時のクリスト」)

「わたしは誰か?」第十六章十五(「13 クリストの言葉」)

「どうしてお前たちはわからないか?」第十六章五〜十二(「15 クリストの嘆声」)

「殿の幔上より下まで裂けて二つになり・・�・聖徒の身多く甦」った 第二十七省五十一〜五十二(「21 受難」)

「何度叩いても開かれない門」?第七章七(「22 貧しい人たちに」)

「狭い門から入る」?第七章十三〜十四(「22 貧しい人たちに」)

2)「マルコ」 「イエス・・・家に入りて・・・隠れざりき」第七章二十四(「14 独身」)

「どうしてお前たちはわからないか?」第八章十四〜二十一(「15 クリストの嘆声」)

第七章二十五(「21 文化的なクリスト」)

3)「ルカ」 「二つの衣服を持ってる者は・・・」第三章十一(「3 共産主義者」)

「その子・・・奇しとせり」第二章四十二〜四十七(「8 或時のマリア」)

「お前はお前の信仰の為に必ず天国に入るであろう」第二十三章四十三(「18 二人の盗人たち」)

「エマオの旅びとたち」第二十四章十三〜三十二(「22 貧しい人たちに」)

4)「ヨハネ」 「世の罪・・・優れるものなり」第一章二十九〜三十(「10 ヨハネの言葉」)

「お前たちはもう奇麗になった」第十五章三(「11 或時のクリスト」)

III 引用

トルストイ(或るロシア人のクリスト「2」 他人の真実を疑ったように「4」 晩年の作品「12」)

I'enfant に描いた画家たち

ヨブ記

スイフト Jonathan Swift(1667-1745)

フロオベル「人の皆無、仕事は全部」(「8」サンドへの手紙)

ストリンドベリイ

イブセン Henrik Ibsen(1828-1906)

ゲエテ『ファウスト』(第二部第一幕)

ダアウイン『進化論』

ベエトホヴェン ペッティーナ・ブレンターノ宛書簡

III 参考文献

鈴木秀子 「続西方の人」『国文学』1972年12月

宮坂覚 「芥川龍之介とキリスト教」『キリスト教と文学』第二集 1975年4月

IV 論点

1)芥川龍之介は「続西方の人」「22 貧しい人たちに」を書いた翌日、亡くなったとされる。

2)枕頭にあった開かれた聖書の「馬太伝第二十四章三十五」「天地は廃ん然ど我言は廃じ」に際だった傍線がひかれていたという。

3)1)、2)を前提に読み返してみて、「続西方の人」に死への影は他の作品より強く読み取れるだろうか。

4)他の芥川の作品と比べて、破綻があるとは読めなかった。死の影さえ読み取ることはできなかった。芥川にとって死への行為がどのような意味を持つものだったのか。作家としてピークにあって、自殺という答えを出したとすれば空しすぎる。

5)「西方の人」と「続西方の人」に違いがあるとすれば、それはどのような違いか。芥川はなぜ「続西方の人」を書いたのか。

6)それは、「続西方の人」「1 再びこの人を見よ」に書いてある通りではないのか。

7)「西方の人」は締め切りに追われて、途中でやめなければならなかった。そこで書き足りなかったことを書いたのではないのか。

8)年譜等一般的な了解として、芥川は二年ほど前から自殺の準備をしていたとされている。「続西方の人」執筆中の七月二十日、芥川は八月に計画されていた改造社の九州講演を引き受ける電報を打っている。自決の日はいつでもよかったに違いないが、七月二十四日の必然は、この稿の完成の他に考えられないだろう。

8)「今は多少の閑のあるために」(「1 再びこの人を見よ」)は、他に責任を果たすべき原稿依頼が無かったことを示している。

9)「西方の人」はキリストの生涯を描こうとしているように読めるが、「続西方の人」は「四福音書」のなかに「わたしに呼びかけている」キリストの姿(「彼自身もやはり弱いことを忘れていた」「12 最大の矛盾」)に焦点をあてている。芥川は「マリア」的なものへの誘惑を感じながら、悲劇的な結末を呼ばずにおかなかったキリストの、行為に燃え尽きようとする「資質」そのものに目を向けている、といえないか。キリストの幼児期への言及も含めて。

10)たとえば「続西方の人」にはキリストの「性格」(「14 孤身」)、「虚栄心」「超阿呆」「謙遜」(「9 クリストの確信」「11 或時のクリスト」)などの言葉がある。しかしこれらは「西方の人」にあった言葉だろうか。

11)「西方の人」が、1968年に刊行された『昭和批評体系』の巻頭を飾ったときは、衝撃的だった。それは、大正文学の終焉を意味したし、新しい文学史を開く一頁だった。当時は芥川龍之介も太宰治も文学史上から消えるくらいにまで考えられた。そういう時代だった。だが、両者とも読者を得て読みつがれている。

このページの設置日:99/6/25

このページの最新更新日時: 99/7/24 20:00:00

埼玉大学 八木研究室(C)

E-mail:ココ